Sejumlah siswa mengikuti Senam Anak Indonesia Hebat saat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMP Negeri 1, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (2/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Sejumlah siswa mengikuti Senam Anak Indonesia Hebat saat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMP Negeri 1, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (2/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Yusuf NugrohoKrisis pendidikan global yang diungkap laporan McKinsey & Company menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah terjebak dalam "kemiskinan belajar," tidak mampu membaca teks sederhana di akhir sekolah dasar (Bryant et al., 2024). Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh skor PISA 2022 yang menunjukkan literasi dan numerasi siswa jauh di bawah rata-rata internasional (matematika: 379, sains: 398, membaca: 371) (OECD, 2023).

Kesenjangan efektivitas pembelajaran antar-wilayah, metode pengajaran tradisional yang berfokus pada hafalan, dan terbatasnya kompetensi guru semakin memperumit masalah. Dalam konteks ini, pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang digagas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu'ti, menawarkan terobosan visioner untuk mentransformasi pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045. Deep learning fokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk memahami, mengaplikasikan, dan mentransfer pengetahuan ke situasi baru, menekankan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Meski menghadapi tantangan sistemik, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menghadirkan pendidikan bermutu dan inklusif ketika diimplementasikan dengan strategi yang tepat.

Makna dan Filosofi Pembelajaran Mendalam

Deep learning didefinisikan sebagai pendekatan yang menciptakan pembelajaran sadar (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful), mengintegrasikan olah pikir, hati, rasa, dan raga untuk pengembangan holistik siswa (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Kemendikdasmen], 2025). Berbeda dari pendekatan tradisional yang mengutamakan hafalan, deep learning mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam konteks nyata, sebagaimana dijelaskan oleh Hattie dan Donoghue (2016) yang menekankan hubungan antara pengetahuan konseptual dan prosedural. Pendekatan ini juga berakar pada filosofi pendidikan Indonesia, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan kemandirian melalui sistem among (asah, asih, asuh) dan K.H. Ahmad Dahlan yang memandang pendidikan sebagai alat perubahan sosial berbasis integritas dan kebaikan bersama (Hadjid, 2004).

Laporan McKinsey menyoroti bahwa sistem pendidikan sukses, seperti di Singapura dan Polandia, mengutamakan pengajaran berbasis kelas dan kurikulum yang relevan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Bryant et al., 2024). Deep learning menawarkan kerangka serupa dengan menekankan pengalaman belajar aktif yang melibatkan refleksi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ada delapan dimensi profil lulusan—keimanan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi—yang mencerminkan kompetensi abad ke-21. Dimensi ini menjawab tantangan global seperti otomatisasi, perubahan iklim, dan dinamika sosial, sekaligus mendukung tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter mulia.

Potensi Transformasi

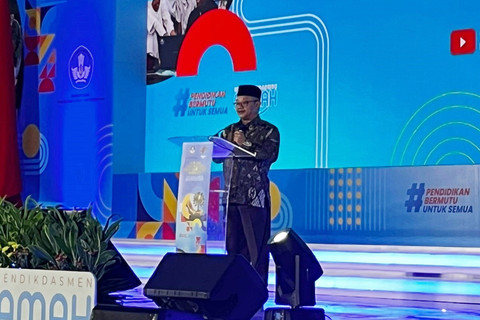

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam Peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (25/4/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam Peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (25/4/2025). Foto: Zamachsyari/kumparanDeep learning memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan pendidikan Indonesia, terutama dalam meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan lunak (life skills) seperti kolaborasi dan komunikasi, yang esensial untuk memanfaatkan bonus demografi 2035 dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Kemendikdasmen, 2025). Best practice global memperkuat argumen ini. Penelitian oleh Fullan et al. (2018) menunjukkan bahwa deep learning meningkatkan keterlibatan siswa hingga 40% melalui proyek interdisipliner dan pembelajaran berbasis masalah. Di Norwegia, kurikulum berbasis deep learning menghasilkan peningkatan transferable skills sebesar 25% dalam lima tahun (Bråten & Skeie, 2020). Di Indonesia, pendekatan serupa telah diterapkan secara parsial di SMK melalui teaching factory, yang menghasilkan lulusan kompeten dan adaptif dengan kebutuhan industri (Kemendikdasmen, 2025). Contohnya, kolaborasi dengan dunia usaha telah meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMK hingga 30% di beberapa wilayah (Kemendikdasmen, 2025).

Selain itu, teknologi memainkan peran penting. Penelitian oleh Escueta et al. (2020) menunjukkan bahwa platform pembelajaran adaptif, seperti Carnegie Learning’s MATHia, meningkatkan hasil belajar hingga 35% dibandingkan metode tradisional. Gamifikasi, seperti Kahoot!, meningkatkan keterlibatan siswa hingga 65% (Salen & Zimmerman, 2020), sementara teknologi VR/AR meningkatkan retensi memori hingga 28% (Krokos et al., 2019). Pendekatan ini relevan untuk Indonesia, terutama dengan pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau daerah terpencil, seperti yang dilakukan Malawi dengan tablet offline untuk literasi dasar (Bryant et al., 2024).

Tantangan dan Peluang

Meski menjanjikan, implementasi deep learning menghadapi tantangan sistemik. Laporan McKinsey mencatat bahwa 80% upaya reformasi pendidikan gagal karena konflik prioritas, diskontinuitas kepemimpinan, dan kapasitas implementasi yang lemah (Bryant et al., 2024). Di Indonesia, naskah akademik yang diterbitkan Kemendikdasmen mengidentifikasi hambatan seperti rendahnya kompetensi guru, beban administrasi berat, dan ketimpangan akses infrastruktur, terutama di daerah terpencil (Kemendikdasmen, 2025). Kovač et al. (2023) juga mempertanyakan apakah deep learning dapat diakses oleh semua siswa, terutama mereka dengan kebutuhan khusus, yang mungkin kesulitan dengan pembelajaran abstrak atau motivasi intrinsik. Resistensi budaya terhadap metode non-tradisional dari guru dan orang tua juga menjadi tantangan tersendiri.

Namun, tantangan ini menantang kita untuk merumuskan strategi implementasi yang inklusif dan terukur. Naskah akademik yang disiapkan Kemendikdasmen mengusulkan beberapa solusi: pertama, pengurangan beban administrasi guru dan penyesuaian regulasi, seperti kewajiban mengajar 24 jam, untuk memberikan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran interdisipliner. Kedua, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan terintegrasi, seperti Program Profesi Guru (PPG), yang mengintegrasikan growth mindset, bimbingan konseling, dan pendekatan deep learning.

Ketiga, penguatan ekosistem pendidikan melalui kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan dunia industri untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan (Bryant et al., 2024). Keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk asesmen formatif, pembelajaran personal, dan akses sumber belajar, dengan fokus pada pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi digital (Hattie & Timperley, 2018).

Implementasi deep learning perlu bertahap dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Pada PAUD, fokus pada pembelajaran berbasis bermain untuk pengembangan sensorik dan motorik; pada SD, literasi dan numerasi dasar; pada SMP, penguatan berpikir kritis dan komunikasi; pada SMA, proyek interdisipliner untuk pengambilan keputusan; pada SMK, keterampilan vokasional melalui teaching factory; pada SLB, pendekatan individual dengan teknologi asistif; dan pada pendidikan nonformal, keterampilan hidup berbasis proyek (Kemendikdasmen, 2025). Strategi ini mencerminkan pendekatan berbasis bukti dari laporan McKinsey, yang menyoroti pentingnya uji coba dan evaluasi berkelanjutan, seperti di Ceará, Brasil, yang meningkatkan literasi melalui dukungan guru dan kurikulum terfokus (Bryant et al., 2024).

Menuju Pendidikan Bermutu dan Inklusif

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparanDeep learning yang digagas Prof. Abdul Mu'ti adalah langkah visioner untuk menjawab tantangan pendidikan Indonesia. Dengan fokus pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pembelajaran aktif, pendekatan ini berpotensi mempersiapkan generasi yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada komitmen kolektif untuk mengatasi hambatan sistemik melalui pelatihan guru, kemitraan ekosistem, dan pemanfaatan teknologi.

Sepe...

1 month ago

8

1 month ago

8

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5297950/original/076935000_1753701687-sigmund-elHKkgom1VU-unsplash.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5314460/original/013895100_1755080788-FFWS_SEA_2025_Fall_01.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316351/original/043054100_1755233091-1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·